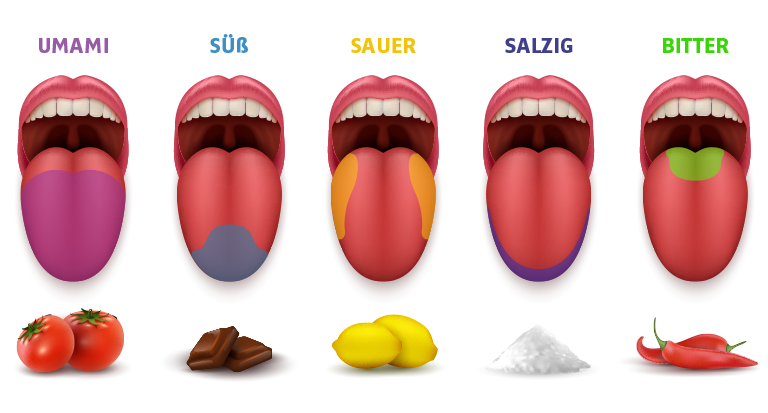

Umami: der neuentdeckte Geschmack

Typische Lebensmittel: Fleisch, Parmesan, Tomaten, Pilze, Sojasauce, fermentierte Produkte

Umami wurde bereits 1908 vom japanischen Forscher Kikunae Ikeda als eigenständige Geschmacksqualität identifiziert. Wörtlich lässt sich das mit „fleischig“, „herzhaft“ oder „wohlschmeckend“ übersetzen. Gemeint ist damit ein vollmundiger Geschmack, wie er typisch für Fleisch, Käse oder Pilze ist. Darüber hinaus vermuten Forscher eine weitere, sechste Geschmacksqualität: fettig. Ein Wissenschaftlerteam um Philippe Besnard von der Universität Dijon identifizierte Ende 2005 einen möglichen Geschmacksrezeptor für Fettsäuren.

Funktion: Wissenschaftler gehen davon aus, dass die für umami zuständigen Rezeptoren konkret auf die Aminosäuren Glutaminsäure und Asparaginsäure anspringen. Er signalisiert dem Körper: Hier gibt es wertvolle Proteine, die für zahlreiche Stoffwechselprozesse unverzichtbar sind.

Lange wurde Umami im Westen übersehen, ist aber biologisch so grundlegend wie süß oder salzig. In Asien hat Umami Tradition, etwa in Japan mit Miso und Dashi. Auch in Europa wächst das Bewusstsein, etwa in Slow Food oder vegetarischer Küche mit Pilzen und Tomaten.